|

4. リスニング

自分はいわゆる「ながら族」ではないので、音楽もじっくり聴かないと耳に入って来ない。

狭い部屋ではあるが、それなりにリスニングポジションを決めて、チェアを置こうと思う。

まず、最適な条件(スピーカー配置とリスニングポジション)を探すことにした。

4-1: セッティング A

4-2: セッティング B

といっても、それほど自由度がある訳ではなく、スピーカー配置に関しては2とおり。

部屋の入り口ドア(向かって左側)の開け閉めに支障が生じない「セッティングA」と、ドアの開け閉めは多少不自由になるがスパンを増やして対称性も確保した「セッティングB」を考えてみた。

それぞれに対して最適なリスニングポジションを耳の感覚を頼りに探してみると、音像定位(特にセンターの確からしさ)や空気感(広がり)に差がありそうなことが分かった。

また、音響的な配慮は何もしていない部屋なので当然かも知れないが、いずれのセッティングに対しても低音がボワボワとこもる感じがあり、そのために大切な中低音に靄がかかったようになってしまい、スピーカーの実力が引き出せていないように感じた。

4-3: REW (Room EQ Wizard)

4-4: 無指向性マイク UMIK-1

得意のにわか勉強でいろいろ調べてみると、REWというPC版の無料ソフトがあり、無指向性マイクさえあれば簡単な音響分析ができるようだったので試してみることにした。

さっそくUMIK-1購入のため約2万円の出費が発生した。

トライアルとして細かい設定などは行なわなかったが、面白い結果を得ることができた。

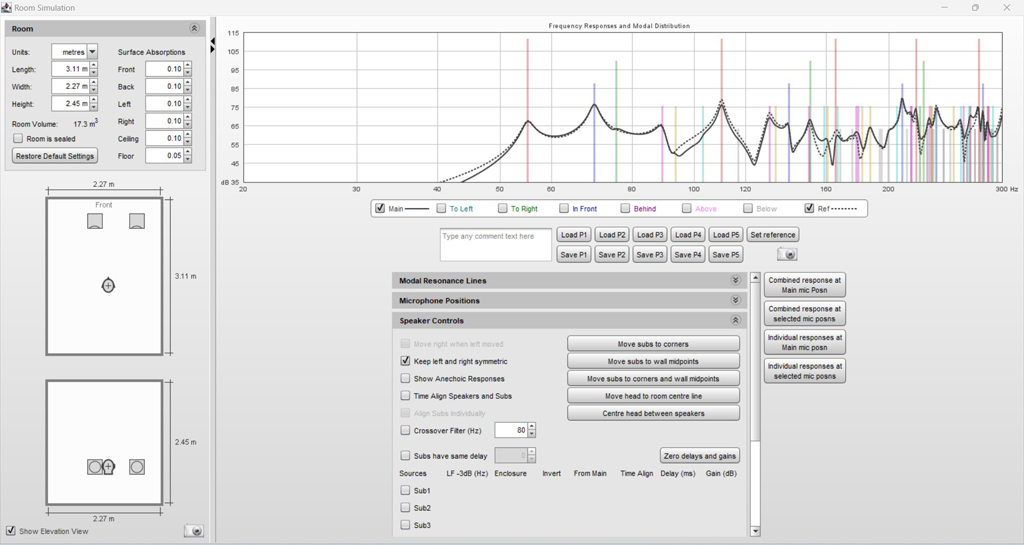

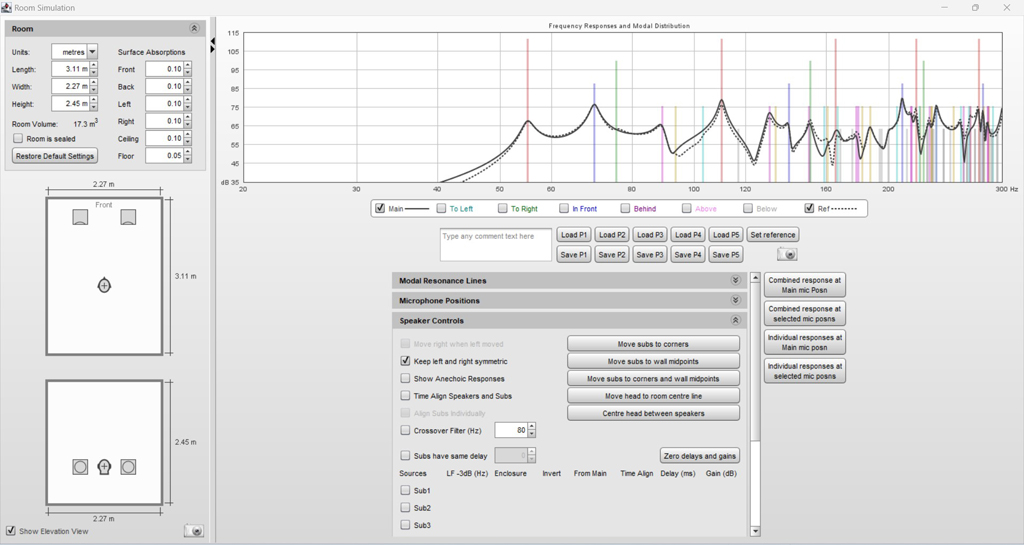

4-5: Room Simulation for A

4-6: Room Simulation for B

「Room Simulation」では、部屋の容積寸法、スピーカーの配置、リスニングポジションを入力するだけで、スピーカーの耳位置での周波数特性(Total, LH, RH)と部屋の定在波の関係を知ることができる。

セッティングAに対してはRHスピーカーの方が右の壁に近いので反射音の影響を強く受けるため、理想のリスニングポジションとしてはスピーカーのセンターより左寄りになることなど、耳による確認結果と合っている。

セッティングBに対しては当然ながら対称性が保たれている。

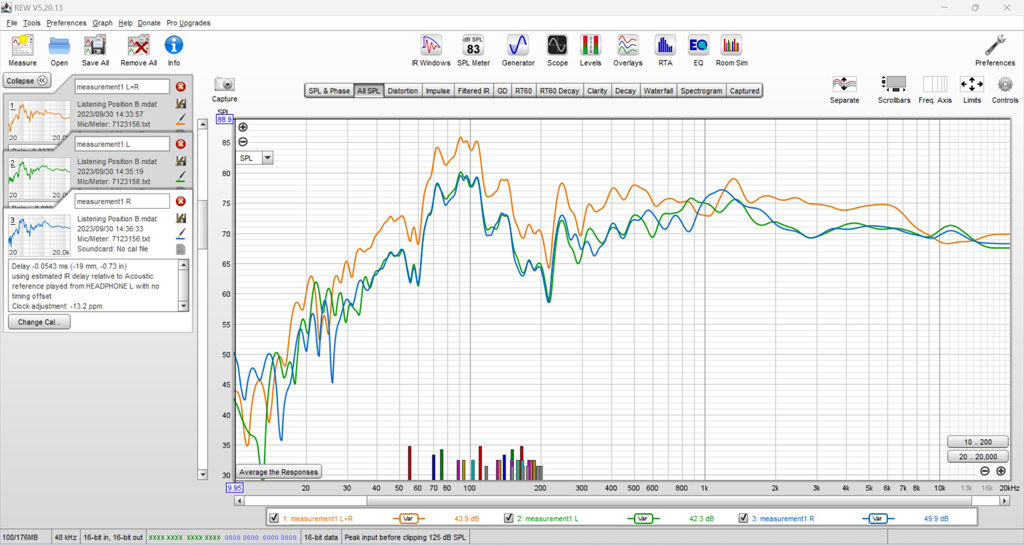

4-7: Room Response for A

4-8: Room Response for B

「Room Response」では、スピーカーへのスイープ入力に対する耳位置での音をマイクで実測し、周波数特性(Total, LH, RH)を調べてみた。

セッティングAに対しては、150Hzと600Hzに5dB以上の左右差が認められ、しかもその傾向が逆転していることなどから、やはり非対称性が悪さをしていることが分かる。

耳による確認結果と合わせ、配置に関してはセッティングBの方が好ましいと言える。

ただし、いずれのセッティングに対しても90Hz付近に定在波の影響と思われる低周波の大きなピークがあり、これが中低音が埋もれている原因ではないかと思われる。

さらにREWには、この周波数特性を基本フラットな状態に音響補正するためのフィルターを書き出す機能もある。

ただし、音響補正を行なうためには、ハードウェアやソフトウェアを揃える必要がある。

|